オースティンの扇子と幽霊たち

この秋、国際交流基金ロンドン日本文化センターに招待され、オーサーズツアーで英国6都市を巡った。

チェルトナムに到着してそうそう、大失敗をした。夜、ホテルのお風呂のお湯を溢れさせて、室内の絨毯を水浸しにしたのである。

言い訳させていただくと、初日のチェルトナム文学祭での体験が刺激的すぎて、バスタブに横たわってぼんやり一日を振り返っていたのである。

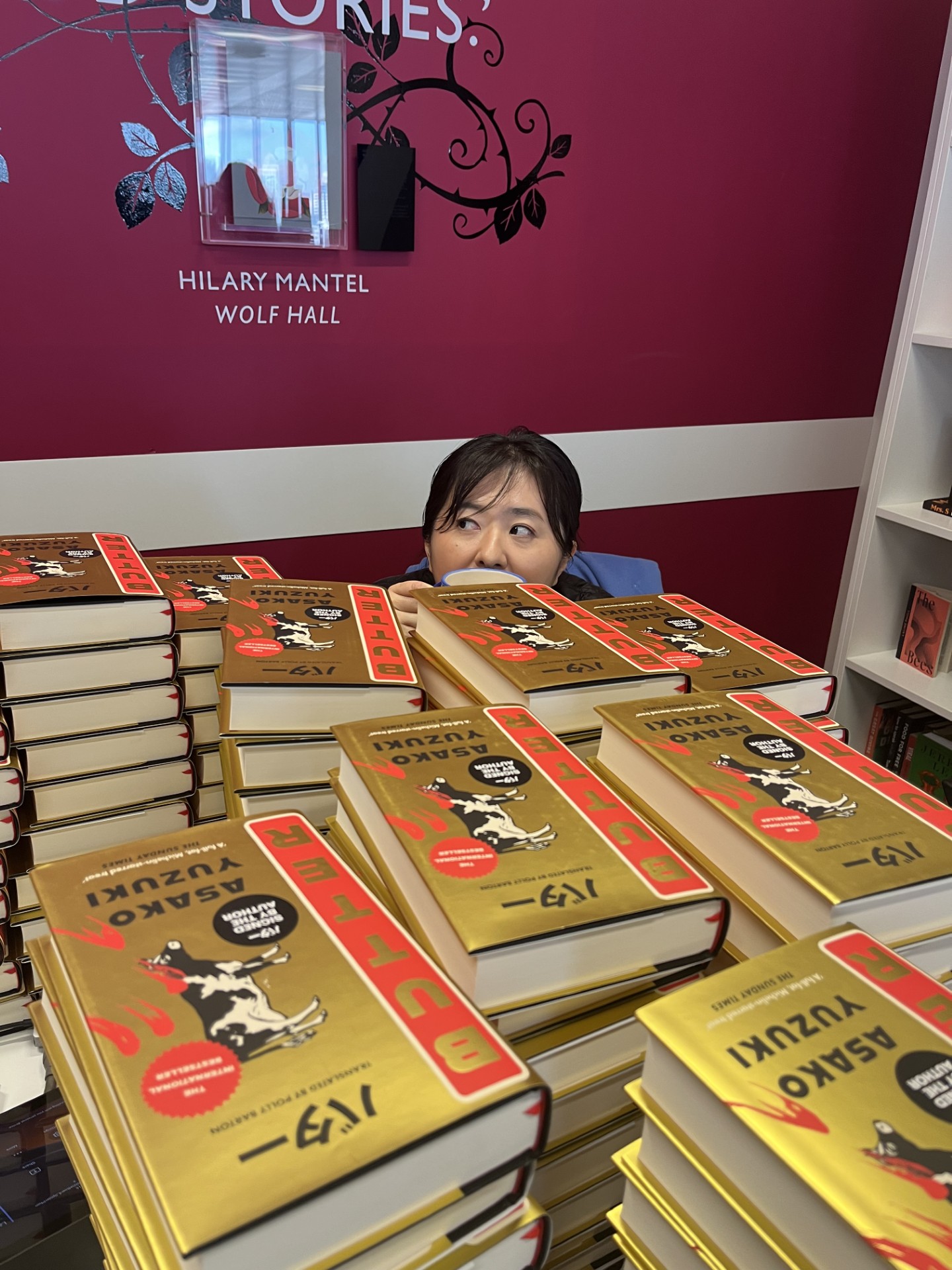

まず、朝、ホテルから会場に直行した。オーサーズテントなる、作家の休憩エリアでは、バイキングコーナーがあり、サラダも肉もパンもビーガンメニューも取り放題、ワインやコーヒーもおかわり自由であった。手首に濃いピンク色のバンドをつけてもらうと、あなたは作家ですよ、という証明になり、出入り自由になる。ここに荷物を預けて、広大な緑地に並ぶたくさんのテントをうろうろしていたら、子どもに囲まれている着ぐるみに早速目が留まった。力強いタッチの最小限の目鼻、少ない髪の毛に見覚えが……。あ、小さい頃好きだった児童書『グレッグのダメ日記』(ジェフ・キニー著、中井はるの訳)のグレッグではないか。こっちではあの子どもの落書き風の挿絵がそのまま着ぐるみになるくらい有名なのか、と驚き、一緒に写真を撮ってもらった。さらに話題書が並ぶテントに行くと、日本で山崎まどかさん訳で二冊読んだサリー・ルーニーの新刊が、目立つところに高々と積まれていた。当然のことながら、私が全く知らない英語のタイトルで、見たことがない装丁である。異国に来たんだ、と初めて実感した。面出し山積みといえば映画『プラダを着た悪魔』にも出演していた俳優スタンリー・トゥッチの顔写真が表紙の自伝も目立っていた。日本に入るのは随分先になりそうだし、出版されない可能性もあるから、荷物増やしたくないけれど買っちゃおうかな、と思い、値段を見たら日本円で4,000円くらいだった。そっと棚に戻した。拙作『BUTTER』が売り場で積まれているのを初めて見た時もそうだが、こちらの単行本の大きさと日本円にして倍以上の価格に、ドキドキする。私から見ると、こっちの出版業界は絶好調で、レジ前は長蛇の列、どこを切り取っても紙業界が潤っているのがわかる。

トークショー専用のテントというのもあり、国際交流基金ロンドン日本文化センターの竹川純子さんが登壇するのを拝見したのだが、桜庭一樹『赤朽葉家の伝説』と円地文子『女坂』を家父長制への反発という文脈で話されていた。異国で愛読している日本の女性作家の話題が出ているというだけで興奮してしまう。さらに、竹川さんのお話で、有吉佐和子はロックフェラー財団のお金で、米国に渡ったことを知る。そういえば、有吉佐和子は欧米の世界を知ってからか、作品にどんどん勢いが出て、広い視野を帯びてきたなあ、と思い返したりしていた。

さらに会場を歩いていると、屋外に古典名作の登場人物なりきりフォトスポットがあった。例えば、シャーロック・ホームズだったら、ベーカー街風の小部屋に椅子とパイプと特徴的な帽子が置いてあり、子どもたちは自由にアイテムを身につけ、親が向けるスマホの前でポーズを決める。私はその一角にある、ジェーン・オースティンのブースに目が釘付けとなる。花模様の壁紙が張り巡らされ、優雅な椅子や戸棚にフリルがいっぱいのボンネット帽とアクセサリー、扇子が置いてあるくらいなのだが、オースティンの世界観がここまでわかりやすく子どもにまで共有されている、この国の文化レベルに羨望が湧き上がってくる。しかし、ボンネット帽は、子ども用につき、私の頭が入らなかったので、扇子とヘッドドレスで我慢し、子連れの英国人女性に声をかけ、写真を撮ってもらった。オースティンが好きなの?と聞かれたから、イエス、と力強く答えた。

この日だけではなく、ツアー中、あらゆる書店で、オースティン関連のグッズを見つけることになるのだが。カードゲームとかマグカップ、文房具まで、作品モチーフで彩られていた。そればかりではなく、ブロンテ姉妹、アガサ・クリスティー、ヴァージニア・ウルフまで、様々な商品になっていて、ウルフのパズルだけはどうしても我慢できずに購入した。私が本当に感激したのは、どれもいわゆる「萌え絵」ではなく、当時の出版物の挿絵のようなタッチで描かれていたことである。日本でも古典の作家がキャラ化されたり、作品がお土産のモチーフになったりすることはあるが、大体、現代のアニメっぽい絵柄に置き変わっている。活字の世界が日常に無理なく溶け込んでいるというか、文学のハードルがとても低いというか――。まだこの時は上手く言語化できなかったが、これが日本でも私の目指すべき道であるという気がひしひしとしていた。

その夜の、講堂を借りたトークショーには、日本では経験したことがないくらい大勢のお客様が詰めかけ、質問がひっきりなしで、トークは大爆笑、サイン会が長蛇の列であったことは、私をむしろ恐怖に陥れた。日本の小説が英国でブームなせいもあるとしても、こんなに自分の本がウケるのは、何か勘違いされている気がする。ちなみにこれは謙遜ではない。私から見ると、英国はとても進んでいるので、読者は私の作り出した登場人物の抱える悩みが遠く感じるのではないか、と単純に考えていたところがある。この後、幾つもの都市を回ると、この予想が間違っていることに気づくのだが、その夜は起きたことが消化できず、ホテルに帰っても、耳の奥がずっと鳴っているような状態だった。

チェルトナム文学祭でのイベント

そんなわけでぼうっとしているうちに、お湯が溢れて大惨事となった。必死でありったけのタオルを引っ張り出して抑えつけ、ドライヤーの熱風を当ててみても、絨毯に広がった大陸は一向に薄くならない。ちなみに宿泊していたのがクラシカルなプチホテルで、こんな夜中にフロントに人はいないだろうと考え、助けは呼ばなかった。明日の朝一番でホテルの人に謝ろう、今晩はエアコンをガンガンにかけ、少しでも絨毯が乾燥することを願おう、と考えながら、とりあえずベッドに横たわり、目を閉じた。

しかし、悪いことばかりが思いつく。このホテルは古い。こうしている今も、木材に私の溢れさせたお湯が染み込み、腐敗が始まり、建物全体にゆっくり広がり、崩壊してしまったとしたら。莫大な賠償金が発生。私だけでは賄えず、結果、国際交流基金がなくなったらどうしよう。昼間に聞いた有吉佐和子の話が蘇る。ともすると引きこもりがちな作家を引っ張り出して、海を渡らせ、異国の読者に出会わせるというプランは、私が知っている中で、最も贅沢かつ有意義なお金の使い方という気がして、今日はずっと感じ入っていたのだ。それを私のお湯溢れ事件が終わらせてしまう――。

その晩はずっとうなされた。有吉佐和子だけではない、歴史上、公的な資金を得て、海外に行った日本の作家の幽霊たちがどんどん出てきて、私を責める夢を見たのである。現代を生きる、顔見知りの作家たちも現れ、私に怒りをぶつけ、侮蔑を露わにしていた。そして、百年後、どこかの大学の文学史の授業で、国際交流基金が消滅した原因として、私のことが取り上げられ、学生たちまでカンカンになっている――。

朝起きてすぐ、フロントまで迎えにきてくれた竹川さんと、ホテルのスタッフさんに謝った。「なーんだ、そんなこと気にしなくていい」と、気軽に許してもらって、ほっとしたが、それでもまだ恐怖はなかなか消えず、スタッフさんに「次もまたこの宿に泊まって」と言われ、「その頃には絨毯も乾いているといいな」と返した時、ドッと笑いが起きて、ようやく私の反省と緊張も緩んだのである。

さて、この後、私は竹川さんとさまざまな街の大学や書店、出版社を回る。そして、いろんな読者さんと会話することになる。チェルトナム文学祭で感じたこの国の出版界の豊かさは本物であると実感した。みんな本を買うお金と読む時間があるし、エージェント制度のおかげか、作家と編集者に適度な距離もあり、パワハラが起きにくいせいか、全体的に余裕がある。あと、書店員さんたちが無茶な働かされ方をしていない雰囲気もあった。本が売れているというより、国全体が文学というものを守っているような、そんな安定感を感じた。

と同時に、初日に私が疑ってしまった読者さんたちの好意的な反応は、決してブームだけというわけでもないことを知る。なんと多くの読者さんたちは日本人と同じように、ジェンダー不平等やルッキズムに悩んでいて、私の作品を自分ごととして読んでいたのだ。また好景気かつエリートばかりの出版界を離れ、一歩街に出れば、凄まじい格差を実感する事件にも遭遇した。また文化レベルの高さにうっとりもするが、同時に、それはこの国の搾取の歩みと紙一重であり、現在のパレスチナの苦しみと地続きであることを思い知ったりもしたのである。さらにオックスフォード大学で講演した時、ヴァージニア・ウルフの作品をふと思い出し、「昔、ケンブリッジとオックスフォードには女性が入学できなかったんですね」という話をしたら、女性教員たちが口々に「今も似たようなもの」「ここは男性優位社会で、変えていくべきだ」と力強く話していたことは、この旅で何よりも印象に残ったことだ。

私はそんなに本を読んでいる方だとは思っていなかったのだが、英国のあらゆる本が自分の血肉になっていることに驚いた。また、正しいニュアンスでイギリス英語を伝えてくれた、日本の翻訳者、そして英国の映像作品の吹き替え俳優の皆さんに、心からお礼が言いたい。そして遠い世界だと思っていた人たちとも、本の話をすると魔法のように距離が縮まり、すると眩しく見える新しい地の問題点がわっと浮き上がってくるのは、一番衝撃だったことである。

初日に現れた有吉佐和子をはじめとする幽霊たちもそう言っていたけれど、一人の作家にとって、公的なお金で海外に行くことの意味は大きい。そこで見たものがその人の作家人生を左右するといっても大袈裟ではないのかもしれない。だから、今回の旅で出会った人が口にした本のタイトルは、翻訳されている限り出来るだけ全部読むようにしたい。また必ず、英国に行って「あれ読んだよ」と伝えるのだ。

そして、もう絶対にバスタブでは寝ないようにしたい。

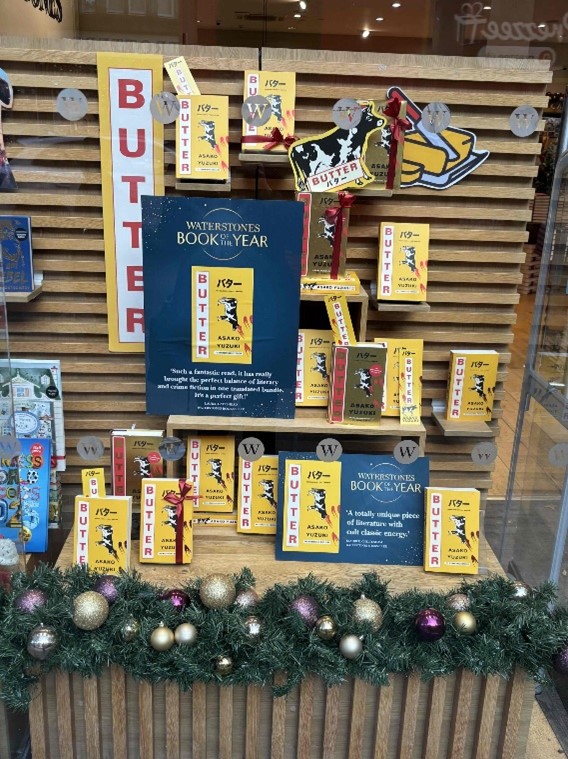

『BUTTER』は、英国の大手書店Waterstonesの「今年の1冊」に選ばれた。書店のウィンドウに飾られる『BUTTER』。