異国ではなくなる

2月末に世界最大のムスリム人口の国、インドネシアにつれていってもらいました。首都ジャカルタと赤道直下にあるマカッサルの二都市です。ラマダンという断食期間の前にということでした。

私の『帰命寺横丁の夏』をインドネシア語にしていただきました。その本の中高生対象のブックレビュー・コンテストがインスタグラムで行われ、その表彰式に行ってきたのです。のべ二百人からの応募があり、最終選考に残ったインスタグラムのブックレビューを審査させてもらいました。そのブックレビューはみな、とても楽しく、イラストや写真や動画も入って素晴らしい出来上がりでした。日本の文化や歴史にも興味をもってくれたようでした。なにより嬉しかったのは「面白かった」といってくれていることでした。私は作家としてデビューしてからずっと、私の物語を読んだ後は、「ああ、面白かった」と最初に言ってもらいたいと思っています。ですから、面白かったんだ! とニマニマしてしまいました。最後の方はもう少し丁寧に書いた方が良かったという感想が二組もあって、私は「ああ、もっと読んでいたかったんだわ! 」と勝手に解釈したりして。とにかく素晴らしいご褒美をいただいたようでした。

『帰命寺横丁の夏』ブックレビュー・コンテストの表彰式

ジャカルタでは表彰式にあわせてディスカッションが行われましたが、インドネシアへ出発する前に、その相手のリザルさんの本を日本語に訳したものをいただきました。リザルさんは児童書の作家で「クリーピー・ケース・クラブ」というシリーズを書いています。いただいたのはその第一巻目です。国際交流基金のジャカルタ日本文化センターの三宅さんが本一冊を丸ごと訳してくれました。ジャカルタへ向かう飛行機の中で読みました。そのまま日本語で出版できそうな仕上がりでした。おかげでどんな方とお話しするのかという不安はなくなりました。お心遣いに感謝です。ファンタジーで怖い不思議な話でしたが、その不思議には納得できる心情がありました。好きなファンタジーです。面白く読みました。インドネシアでは五十代で「おばあさん」と呼ばれるのかとショックだったりしました。

雪の舞う岩手の盛岡からたどりついたジャカルタは、蒸し暑くて色とりどりの花が咲きみだれていました。アザーンという街のいたるところにあるモスクから祈りの時を知らせる声が流れ、女の人は髪が見えないようにヒジャブという布で頭をおおっています。雨期の終わりだそうですが、青い空にあっという間に黒雲がわき、雨が一気に降るというまさに異国! でした。

お雛様が飾られた国際交流基金のジャカルタ日本文化センターの事務所で、リザルさんとのディスカッションとブックレビューの表彰式が行われました。通訳してくれたアンドリさんは『帰命寺横丁の夏』をインドネシア語に訳してくれた方で、「面白くて夢中で読みました」と言ってくれました。アンドリさんの熱がインドネシア語版の『帰命寺横丁の夏』にまとわりつき、たくさんの人が読んでくれるのだろうと思いました。

『帰命寺横丁の夏』

ブックレビュー・コンテストの

表彰式

リザル・イワンさんとのディスカッション

リザルさんは子どもの頃、おじいさんから怖いお話を聞かせてもらったそうです。幼い子どもと物語を結びつけるのは大人の役目だと思っています。あらすじを追う楽しさを小さい頃に知れば本は身近なものになると思うのです。

表彰式にはジャカルタ近郊の学校だけの参加でしたが、檀上のみなさんは嬉しそうで誇らしげで、これからも本を読んでくれるのだろうと頼もしかったです。

表彰式に集まったみなさんは『帰命寺横丁の夏』をそれぞれ持っていて、「サインを! 」と言ってくださいました。インドネシアは島国で、「飛行機を乗り継いで今日のために来た! 」という方もいらして、ただただ感激でした。

ひかえ室にはおやつが置いてありました。箱に入っていて、日本でも見かける箱菓子のセットのようだったのですが、セロハンで包んだお菓子から透けて見えるのは、もしかして青唐辛子ではないだろうか? と目をみはりました。青唐辛子でした。青唐辛子をちょっぴりかじって、いっしょに包んである揚げ餃子のようなものを一口食べるのだそうです。甘いものではなく、中味は肉じゃがみたいなものもありました。刺激的で美味しかったです。

マカッサルでは、バナナを緑色の餅で包んでピンク色の甘い氷に浮かせたデザートをいただきました。なぜに緑色? と思ったのですが、同じ色のジャムをおみやげに買ったので、日本に帰ってから調べました。緑色は東洋のバニラと呼ばれるパンダンリーフというもので、お菓子に使うものだと知りました。それを使ったお餅だったのだろうと思います。緑とピンク。バナナに餅に氷。目にあざやかな不思議なデザートで美味しかったです。物語の中に不思議な食べ物を想像してみようとすることがありますが、私の想像力をはるかに超えるものでした。マカッサルは港町なので、在マカッサル領事事務所の所長さんからお魚料理をご馳走になりました。河豚が出てきてビックリでした。寒い時期のものと思い込んでいたのです。赤道直下でいただく河豚はまた格別でした。

マカッサルを代表するデザート

「エス・ピサン・イジョ」

ハルニタ・ラーマンさんとの対談

マカッサルでは、三人のお子さんのお母さんでハルニタさんというブックレビュアーが『帰命寺横丁の夏』を読んだ感想をお話してくれました。十五分にわたり早口でつばを飛ばさんばかりでした。面白かった! そうです。興味深かったのは、主人公のカズが大人と対等に声をあげるのがいいと誉めてくれたことでした。私には、カズは特別な子どもではなく、日本の普通の小学五年生なのですが。インドネシアは家長制度がしっかりとある国なので、大人の言うことに子どもはまず従うのだそうです。国民性の違いなのでしょう。ハルニタさんは、『窓ぎわのトットちゃん』を読んで日本に興味を持ったそうです。ハルニタさんのお話の合間に、私は「『トットちゃんの十五つぶのだいず』という絵本のテキストを書きました」と口をはさむのがやっとでした。『帰命寺横丁の夏』を読んで日本に興味を持ってくださる方が増えたらと願っています。

マカッサルのハサヌディン大学では、日本文学科の学生さんたちを対象に地元のオッダンさんという作家との対談がありました。やはりオッダンさんの作品を日本語にしたものを前もっていただいたので、助かりました。なんとも気がめいるほど暗い作品だと読んだのですが、私だけの感想ではなかったらしく、学生さんから、「どうしてあんなに暗い辛い話を書くのか? 」という質問がありました。会場から笑い声があがりました。オッダンさんは、「辛い人の立場になってみて欲しいのだ」というお答えでした。私は、ラマダンという断食期間があるのはなぜだろうと不思議だったのですが、食べられない人の身になってみるのだそうです。オッダンさんも同じように思っているのかと納得でした。そんな考え方をする国なのかとも思いました。あれだけ蒸し暑い国なので、一日断食した後の水の一杯はなんとも美味しいのだそうです。

ファイサル・オッダンさんとのディスカッション

学生さんに私の物語に出てくる不思議なものたちの原点を聞かれ、『遠野物語』をあげました。『遠野物語』に興味を持ってくれたようで、その後、大学のテレビ番組に出演しましたが、そこで『遠野物語』について話すようにとリクエストがありました。遠い国で私の地元の昔話についてお話しさせてもらうのは楽しかったです。学生さんたちはアニメ、マンガ、ゲームで日本に興味を持ち、日本語を学んでいるそうです。大学の新聞部の生徒さんがアニメの『千と千尋の神隠し』を観て私の『霧のむこうのふしぎな町』のファンになったと言ってくれて、それも嬉しいことでした。

トークイベントに参加したハサヌディン大学の学生たちと柏葉先生

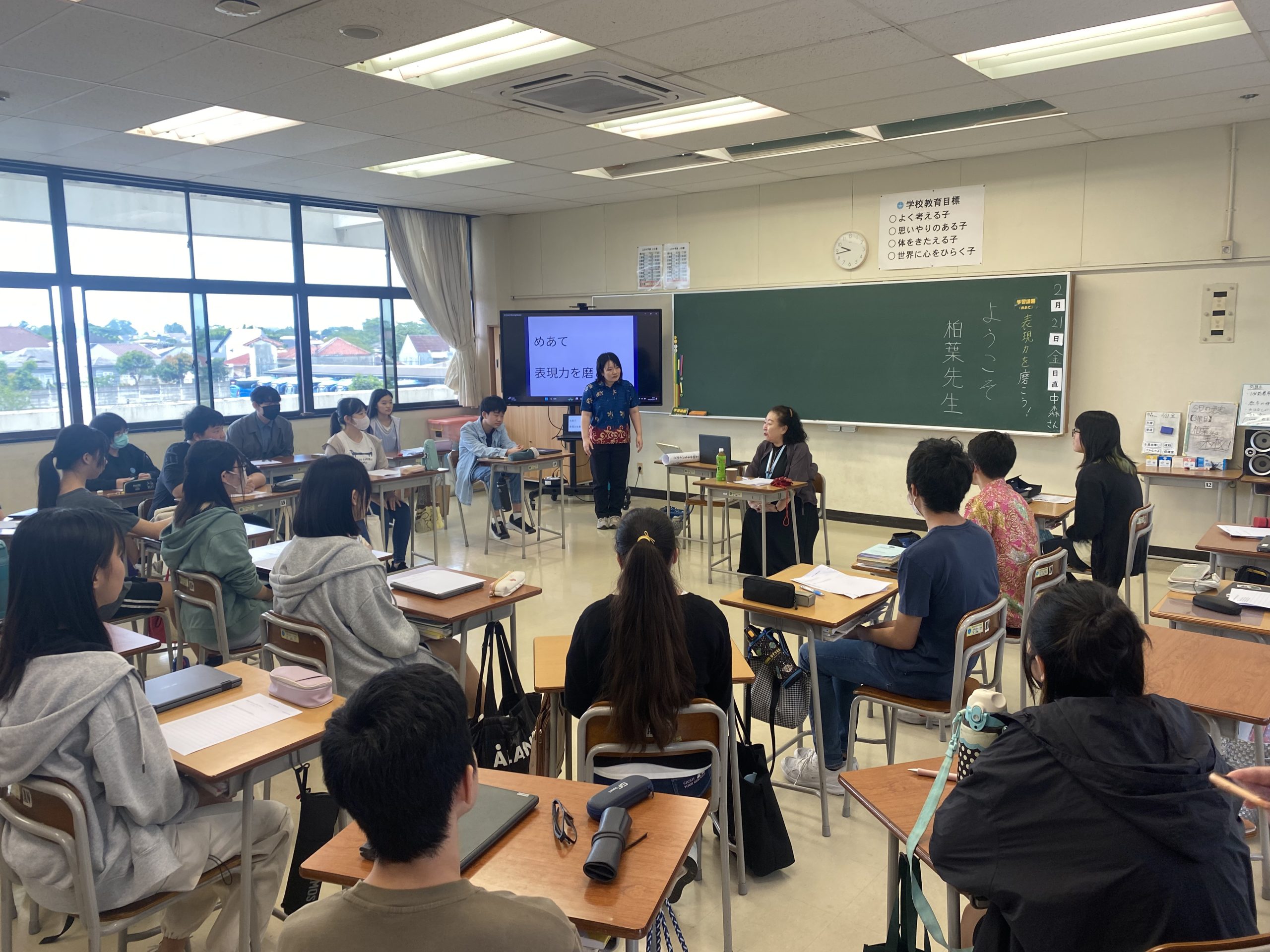

ジャカルタの日本人学校での特別授業

ジャカルタの日本人学校へも行きました。中学二年生の国語の授業に参加しました。今回の旅の日程の中で一番心配なメニューでした。自分の物語をつくってみようという授業です。いただいた教科書の資料には、起承転結をつくり、それから物語をつくり始めましょうとあって、こりゃ困ったぞ! と思っていました。私は起承転結をつくったことがなく、というかつくれなくて、起の部分を思いつけばすぐ書き出していきます。せっかちなのでしょう。教科書どおりでなくても、なんとかなりますよ! という授業にしなければいけないかもと危惧していました。でも、授業は私が教える形ではなく、物語の書き出しを書いてみようという内容でした。ほっとしましたし、生徒さんたちそれぞれの書き出しを見ることもできてとても楽しいものでした。みな個性的で文章もねられていて、ほんの数行なのに引き込まれるものもありました。生徒さんたちも生き生きとしていて授業はあっという間に終わった気がします。私の中学生の頃は―― と昔を思い出したりしました。私に同行してくれている担当編集者もそうだったそうです。私たちは二人とも、生き生きとした生徒ではなかったようですが。校舎やそこに響く生徒の声や廊下の足音が郷愁をさそうのでしょうか。

アザーンの声が聞こえる異国で育つ生徒さんたちは、インドネシアと日本の架け橋になる人たちなのでしょう。図書室には、今まで在籍した生徒さんが書いた『南十字星』という文集がありましたが、その量の多かったこと。インドネシアと日本の繋がりを感じました。

後日、生徒さんが完成させた物語を読ませていただきました。親の都合で転校しなければならない不安、それにともなう環境の変化、そして友のこと。自分のまわりをしっかり見つめる作品が多かったと思います。日本の中だけで大人になってしまった私には、うらやましい環境かとも思うのですが、それぞれに悩みや葛藤があるのでしょう。よりそってくれる大人の力をかりながら、たくましく育っていくのだろうと期待します。私の本を読んでみたいと言ってくれた生徒さんもいて、読者ゲット! でした。

ジャカルタでは新しい個性的な本屋さんと大規模な本屋さんに案内していただきました。個性的な本屋さんはお客さんとのつながりが密なようでした。子どもの頃からの馴染みにしていた地元の本屋さんがつぎつぎと無くなっていく私にはうらやましい本屋さんでした。私がこの日に来るとお知らせがあったらしく、サイン会のようなものもさせていただきました。みなさん、「面白かった」と言ってくれました。「まだ読んでいませんが読書会のサイトで評判が良かったので来てみました」という方や、「この本屋さんのファンです」という方もいました。

国際交流基金のジャカルタ日本文化センターのみなさんのおかげで、楽しく美味しく(食べ物のことを書いていくときりがなさそうなので)有意義な日々でした。『帰命寺横丁の夏』を面白いと読んでくださる人たちがいる国。異国ではなくなりました。